Marguerite GURGAND (1916 – 1981)

écrivaine

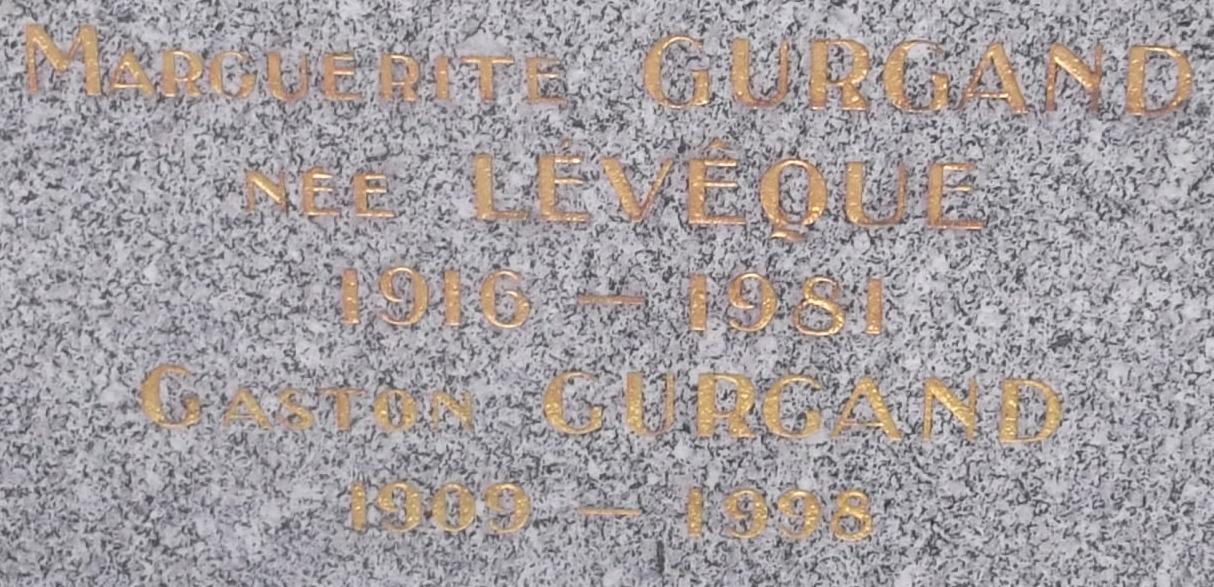

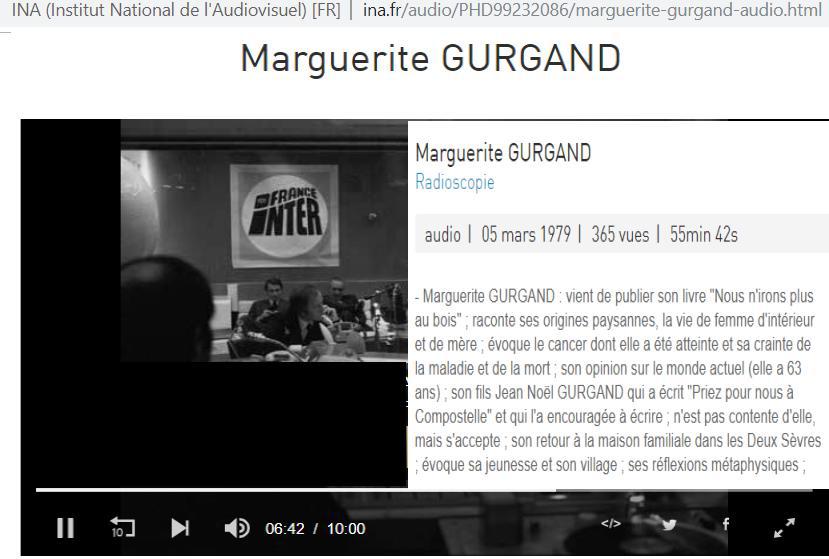

MARGUERITE GURGAND

NEE LEVEQUE

1916 – 1981

GASTON GURGNAND

1900 – 1998

Marguerite Gurgand est

une écrivaine française, lauréate du Prix du

Livre Inter en 1981 pour Les Demoiselles de Beaumoreau.

Les

Demoiselles de Beaumoreau est son premier roman et son deuxième

livre après Nous n'irons plus au bois.

Elle était

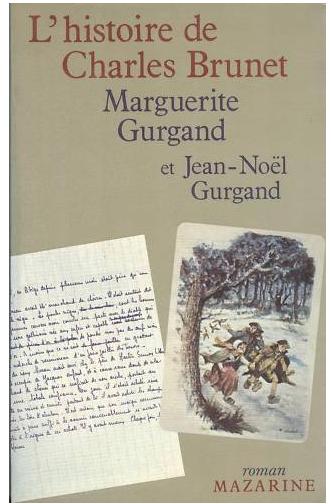

en train d'écrire son troisième ouvrage, l'Histoire

de Charles Brunet quand la mort l'a surprise à l'age de 65

ans. C'est son fils, Jean-Noël Gurgand, lui- même

écrivain qui termina ce roman.

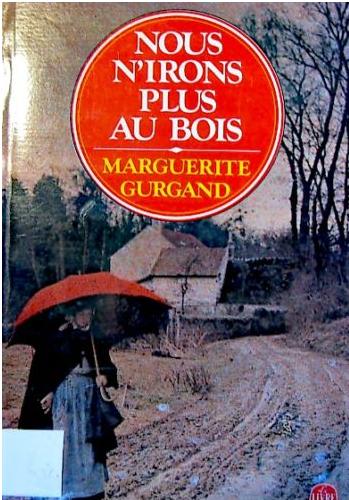

Nous n'irons plus au bois.

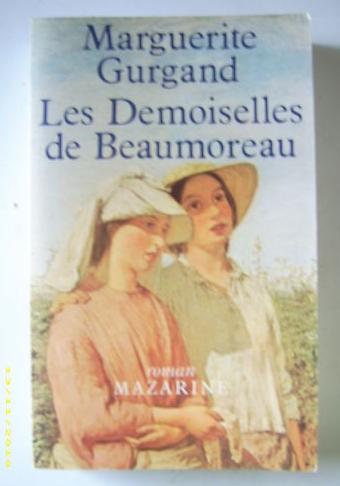

Les Demoiselles de Beaumoreau

l'Histoire de Charles Brunet

En savoir + cliquez ci-dessus

![]() Résumé,

4e

de

couverture :

Résumé,

4e

de

couverture :

La soixantaine venue, les enfants dispersés, Fannie et

Pierre se retirent dans leur province natale, entre Poitou et

Charente. Ce livre débordant d’odeurs, de bruits et

de mots familiers, c’est d’abord l’histoire de

leur retour au village. Pour combler le vide béant de la

« retraite » ils interrogent les photos

sépias des albums de famille et greffent des rosiers :

mais il n’est pas facile de retrouver ses traces dans un

monde qui a plus changé en soixante ans – leurs

soixante ans – que pendant les trois siècles

précédents. C’est pourtant dans ce paysage où

dormait leur enfance que, par-delà l’usure des choses

et des cœurs, ils se trouvent enfin en paix avec

eux-mêmes.

Nous n’irons plus au bois

est la chanson pudique et tendre du temps qui passe, la chronique

douce amère d’aujourd’hui et d’autrefois,

traversée d’éclats de rire et de grands rêves

pour rien.

Assise sur son banc, Marguerite Gurgand

accorde sa voix au frémissement des tilleuls en automne et

raconte la vie. Et cette voix là, en-dehors de toutes les

modes ne s’oublie pas.

Le

début :

Le camion a pris son virage dans la cour en fauchant les orties

géantes. Pierre, avec des signaux à guider des

boeing, l’a fait stopper devant la maison. Les déménageurs

sont descendus en regardant où ils posaient les pieds. Le

grand rouquin qui conduisait s’est étiré, a

passé les pouces dans les bretelles de sa salopette et a

contemplé la rude friche d’alentour :

« Ben dites donc ! Si les légumes viennent

comme les orties !... »

Son

compagnon, un bon gros qui commençait à grisonner,

couvait des yeux la longue maison basse :

« Y

a pas, dit-il rêveusement, ça a du bon, la

retraite… »

L’air était

léger comme une haleine de bébé. Le ciel,

d’un bleu très pâle, paraissait bien plus haut

que celui de Paris. Je me sentais étourdie comme après

une deuxième coupe de champagne. J’ai écarté

les ronces de l’un des bancs de pierre qui encadrent la

porte d’entrée. Je me suis assise, le dos appuyé

au mur bruni

de mousse. Ma sortie de clinique, le voyage, ce silence me

laissaient l’âme vague, au seuil d’un désarroi

inconnu…

Source

: Le Livre de Poche, LGF

![]()

![]() . En cet automne 1804, une épidémie

de dysenterie ravage le hameau de Tillou, en Bas-Poitou.

. En cet automne 1804, une épidémie

de dysenterie ravage le hameau de Tillou, en Bas-Poitou.

La

maladie n'épargne personne, la mort frappe sans

discernement... L'angoisse pèse sur le village,

l'enveloppant d'un linceul de silence.

C'est alors qu'arrivent

en rude terre poitevine, auréolées de soleil et de

mystère, Marie-Aimée, Amélie et Phoebé

Forgier. Chassées de Saint-Domingue par la révolte

des esclaves, elles viennent s'installer dans leur maison de

Beaumoreau, à l'abri des guerres et des massacres.

Leurs

domestiques noirs terrorisent les villageois qui voient en eux

l'incarnation du diable, mais peu à peu, la beauté,

la bonté et la joie de vivre des Demoiselles ont raison de

toutes les réticences. Colas lui-même, le beau

tisserand, ne peut résister à leur charme.

Source

: J'ai Lu

![]()

Nous n'irons plus au bois de Marguerite Gurgand

Soudain, il m'est revenu que

ce banc sur lequel j'étais assise avait été

une pierre tombale, récupérée dans quelque

haie. Du temps où les protestants étaient interdits

de cimetière par les catholiques, on leur faisait place à

l'ombre des maisons parpaillottes. Chacun gardait les siens. Au

Sud du Poitou, on découvre ainsi parfois au bout d'un

carré de choux un tumulus décoré de

verroteries funéraires, ou encore, au milieu d'un clos

fleuri ou trois cyprès veillant le cimetière

familial. Aujourd'hui encore, certains maintiennent la tradition,

et la coutume locale abolit les décrets qui ont cours

ailleurs.

Nous n'irons plus au bois, p. 9 Mazarine

![]() Dans un village des Deux-Sèvres, au

printemps de 1981, le notaire honoraire Charles Brunet enterre sa

femme, Servane, jadis épousée par intérêt.

C'est pour le vieil homme l'occasion de se retourner sur sa vie,

de retrouver le goût de son enfance pauvre, l'âpreté

des batailles de chaque jour pour échapper aux fatalités

de la misère paysanne. Il revoit comment, poussé par

sa mère Vincente, domestique de ferme et veuve à

vingt ans, il a fini par accéder à l'aisance et à

la respectabilité. La mort de Servane, silencieuse compagne

de sa vie, fait découvrir à Charles Brunet que, tout

à son ambition, il s'était coupé de ceux dont

il voulait le bonheur, sa femme, son fils, ses filles. Dans cette

campagne française bouleversée par les guerres et le

progrès, il n'avait pas compris à temps que sa

réussite, qui représentait toutes les revanches,

contenait déjà tous les échecs. Il ne faut

pas s'y tromper : contée par Marguerite Gurgand, de sa voix

tranquille et amicale, l'histoire de cet homme au bout de son

chemin d'illusions est aussi celle de ce siècle vertigineux

où nous risquons de comprendre trop tard qu'on ne peut

vivre sans tendresse et sans mémoire.

Dans un village des Deux-Sèvres, au

printemps de 1981, le notaire honoraire Charles Brunet enterre sa

femme, Servane, jadis épousée par intérêt.

C'est pour le vieil homme l'occasion de se retourner sur sa vie,

de retrouver le goût de son enfance pauvre, l'âpreté

des batailles de chaque jour pour échapper aux fatalités

de la misère paysanne. Il revoit comment, poussé par

sa mère Vincente, domestique de ferme et veuve à

vingt ans, il a fini par accéder à l'aisance et à

la respectabilité. La mort de Servane, silencieuse compagne

de sa vie, fait découvrir à Charles Brunet que, tout

à son ambition, il s'était coupé de ceux dont

il voulait le bonheur, sa femme, son fils, ses filles. Dans cette

campagne française bouleversée par les guerres et le

progrès, il n'avait pas compris à temps que sa

réussite, qui représentait toutes les revanches,

contenait déjà tous les échecs. Il ne faut

pas s'y tromper : contée par Marguerite Gurgand, de sa voix

tranquille et amicale, l'histoire de cet homme au bout de son

chemin d'illusions est aussi celle de ce siècle vertigineux

où nous risquons de comprendre trop tard qu'on ne peut

vivre sans tendresse et sans mémoire.

Source : Le

Livre de Poche

![]()

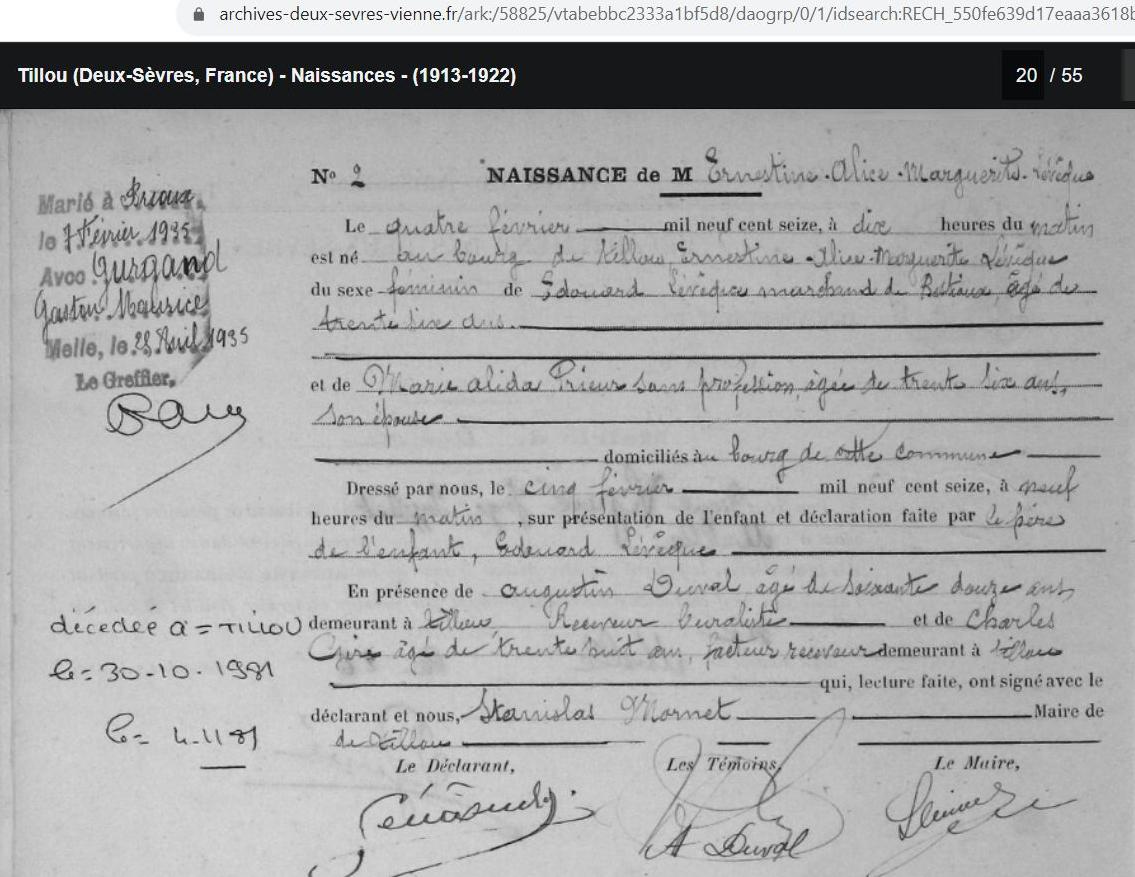

Née le 04/02/1916 à TILLOU

Mariée le 07/02/1935 à BRIOUX

DCD le 30/10/1981 à TILLOU